- 2012年05月31日

吉符入り式の再開 - 2012年05月22日

大船鉾考証 屋根の意匠② - 2012年05月21日

大船鉾のお囃子3

2012年5月アーカイブ

吉符入り式の再開

平成24年の祇園祭におきまして、四条町では吉符入り式を復原再興いたすこととなりました。

吉符入り式とは、数ある四条町々内神事のなかで祇園祭の始まりをけじめつけ、大神さまと契りを結ぶ重要な儀式です。それだけではなく、真髄本当に大船鉾を受け継ぎ、所有し、世襲する者のみが顔をあわせ、その覚悟を確認しあう厳かな儀式でもあります。言い換えればこの式中、祭壇の間の敷居内にいる十名余りで大船鋒町神事・鋒建て・曳き初め式・宵山・巡行・仕舞いとそれにかかわる一切をやりきる!という覚悟をを誓いあう儀式です。これに参加できる町中は大船鋒の所有者たる矜持を改めて認識することとなります。そんな大事な式で気が散ってはいけません為、勝手ながら非公開とさせていただきます。この後、清祓い式や足洗いなど保存会役員(大船鉾町中)が顔を合わせる行事がいくつかありますが、これらは与力衆も参加することを鑑みますとやや柔らかな印象をうけます。よって毎年7月3日は覚悟の会という心持を大切にして、次の代に四条町の大宝を無事伝えてゆけるよう慮りましょう、と確認しあいました。後はお祭りですから楽しくやれるようつとめます。

以上のことから、この式の冒頭で「例年通り」という文言を必ず発する慣わしがあります。ただ大船鋒の場合は「文政時代やってたことを例年通りに…」というべきかもしれませんねw 実はどんどん焼け(元治元年で)木組みを消散失した年、当大船鋒は恥ずかしながら不出でした。ですので文久3年以来の吉符入り式かと思います。148年ぶりにこんな重たい儀式を再開します心持になりますと、不意に冷や汗が止まらなくなる今日この頃です。

大船鉾考証 屋根の意匠②

先日、船鉾保存会のご好意とご協力により、京都市、四条町中立会いのもと、設計者と施工者による船鉾屋根の調査が行なわれました。その結果、船鉾の屋根は銅板で葺かれ、赤茶色の塗料で塗られていることが分かりました。

四条町の大船鉾は文化11年の「増補祇園御霊会細記」に「屋根二重屋根唐破風銅瓦」とあり、銅板で葺かれていたとの記述ですが、他の鉾は木造うるみ漆塗りで作られているため、大船鉾も同様であり「増補」の記述はうるみ漆の色を銅とみなしたのであろうと考えていました。船鉾も同様だと考えていたのですが、間近に実見することによりまさに銅板葺であったのです! これにより、大船鉾も記述どおり、銅板葺である可能性が高くなりました。

「屋根の意匠」の項でも書きましたが、ここでもう一度、祇園祭の鉾の屋根について考えてみましょう。鉾は本来、手持ちの武具であったものが長大化していきます。京都の各地でみられる剣鉾は手持ちの鉾の限界の大きさだと思われます。祇園祭ではさらに大きくするために車に立てて曳くようになったと考えられます。そこに囃子の風流が合体し、さらに囃子が鉾車に乗るようになってはじめて屋根が必要となります。最初は日よけ程度の簡素なものだったでしょう。鉾が豪華になるにしたがって屋根も現在見られるような立派なものになりました。しかし、あくまでも中心が鉾柱であることを示すように、屋根を支える組物が設けられていません。

では、船鉾はどうでしょうか。船鉾には鉾柱がありませんから、複雑で華麗な屋根を見せています。昔の絵図には簡素な屋根をひとつ設けただけの姿が描かれていますが、江戸時代には今見るような立派な意匠になったようです。ところが、船鉾にも組物がありません。また、長刀鉾や鶏鉾が屋根を立派に見せるために、こけら葺を模して蓑甲(屋根の正背面の上に付いているギザギザの部材)を設け屋根を厚くしているのに対し、船鉾にはそれがなく、薄い屋根になっています。船鉾は御座船型の鉾ですから、屋根を社寺建築のように本格的に作ることができたはずですが、改造の際にあえてそれをしなかったということは、簡素な船鉾の時代から引き継いできた歴史と伝統を受け継ぎたいという思いがあったのかもしれません。

大船鉾は幕末期に立派になった船鉾を模範にして改造されたと考えられます。平成の大船鉾は組物、蓑甲といった建築意匠を取り入れて復元することもできるかもしれませんが、船鉾に見られる改造のあり方に敬意を表しつつ、歴史と伝統を尊重する形で復興していきたいと思います。

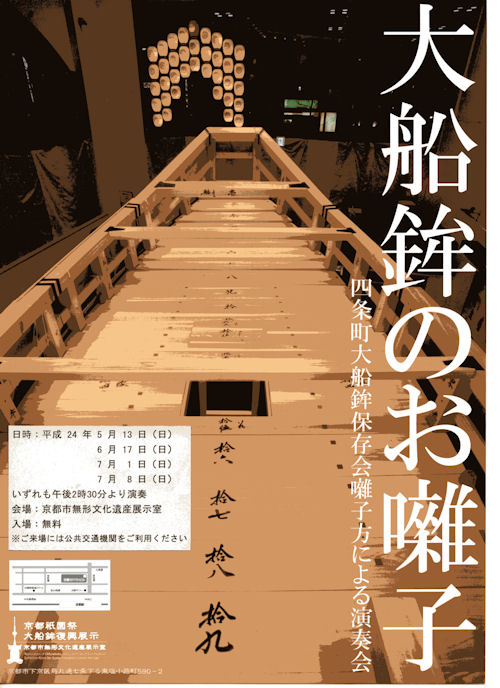

大船鉾のお囃子3

京都文化遺産展示室(京都駅前ヨドバシビル1階)の鉾上にて公開稽古(対外的には演奏会としていますが)を行います。第1回は既に終了してしまいましたが、この後6月17日・7月1日・7月8日のいずれも午後2時30分より、適宜休憩を入れながら約2時間にわたって行う予定です。お時間のある方はぜひヨドバシビルへ足をお運び下さい。また6月24日には午後3時より八坂神社舞殿において、大神様にお囃子を奉納させて戴きます。こちらの方にも足をお運び戴けましたら幸甚に存じます。